Pintora e escritora, Leonora Carrington (1917-2011) foi a última sobrevivente do movimento surrealista, ao qual se juntou ao lado (e não pelo braço) de Max Ernst, de quem foi amante na juventude. Mas afinal quem foi aquela que ficou conhecida – pela liberdade com que viveu a sua filiação no movimento – como a rebelde do surrealismo? A pergunta que se faz há décadas tem agora resposta. Em ano de comemorações do centenário da artista britânica, um curso da Universidade Internacional Menéndez Pelayo, em Santander, reconstituiu a sua história, que em breve será apresentada no Hay Festival de Segóvia (22 a 24 de Setembro).

Leonora esteve internada numa clínica psiquiátrica quando procurava salvar Max Ernst. Uma aventura com escala em Lisboa, e que cruza boa parte da história do século XX.

Embora tenha sido Max Ernst a abrir-lhe as portas do surrealismo, Carrington sempre se recusou a ser vista como a musa do pintor alemão, umas das mais emblemáticas e fulgurantes figuras daquele movimento, e a ser reduzida à condição de sua amante: “A ideia de musa é algo que nunca vou compreender muito bem. Baseia-se na divindade grega, mas eu entendo as musas como senhoras que se dedicam a coser meias ou a limpar a cozinha. Quem foi a musa de Dostoiévski? A sua epilepsia, talvez? Eu prefiro que me tratem pelo que sou: artista”, refutava Carrington em entrevista ao jornal El País, em 1993. Em plena primeira metade do século XX, e numa sociedade ainda fortemente patriarcal, meio artístico incluído, a artista sempre se afirmou enquanto mulher, exercendo a sua liberdade sem limites.

Antes de se apaixonar por Ernst, Carrington já se tinha apaixonado pela reprodução de uma pintura dele, The Children Menaced by a Nightingale ("As crianças ameaçadas por um rouxinol"), executada em 1924, quando a artista tinha sete anos. Curiosamente, seria a sua a mãe a oferecer-lhe, quando era uma jovem estudante de arte, o primeiro exemplar de Surrealism, editado pelo crítico Herbert Read – mesmo assim, talvez não estivesse preparada para receber, não muito tempo depois, a notícia de que Leonora tinha abandonado Londres com o pintor surrealista. Carrington, então com 20 anos, e Ernst, de 46, conheceram-se num restaurante da capital britânica, o Barcelona, com Man Ray, Lee Miller e Paul Eluard. Foi com ele que percebeu que as suas pinturas se inscreviam naturalmente nas vanguardas que viriam a definir o modernismo no período entre as duas guerras mundiais. Cortou as ligações com a família e refez a vida com Ernst. Amaram-se durante três anos em Saint Martin d'Ardèche, em França, até que o avanço nazi destruiu o amor idílico e artístico entre os dois.

Nos seus anos franceses, Leonora Carrington e Max Ernst costumavam reunir-se à mesa do café Les Deux Magots, em Paris, com outras personagens do movimento, como Joan Miró e André Breton. Ao núcleo duro juntavam-se frequentemente Pablo Picasso e Salvador Dalí. “Eram um grupo essencialmente de homens, que tratavam as mulheres como musas. Isso era bastante humilhante. Por isso, não quero que me chamem de musa de nada nem de ninguém. Jamais me considerei uma mulher-criança, como André Breton queria ver as mulheres. Nunca quis que me entendessem assim, nem tão pouco ser como os outros. Eu caí no surrealismo porque sim. Nunca perguntei se podia entrar”, explicava a pintora na mesma entrevista feita na Cidade do México.

A detenção de Max Ernst, primeiro pela polícia francesa e depois pelas autoridades nazis, que o enviaram para um campo de concentração, separou-os. A guerra dividiu os surrealistas como tinha dividido outras famílias. Leonora, que se confessava burguesa, detestava política e não queria ouvir falar de comunistas, ficou sozinha e fez-se à estrada para o salvar. Para ela, o surrealismo não era um movimento político. “Foram os nazis que começaram a perseguir-nos. Éramos fundamentalmente anti-fascistas, gente que sentia um profundo pesar por ver que Pétain [primeiro-ministro francês à época] entregou França nas mãos de Hitler”, diria a pintora ao jornal espanhol.

Decorria o ano de 1940, Espanha tinha acabado de sair de uma terrível guerra civil, ainda assim o perigo não a deteve. Sozinha, atravessou os Pirinéus para salvar o seu amante. Madrid era o destino, ia em busca de um passaporte para poder tirar o pintor da prisão. A aventura não podia ter corrido pior. Leonora não tarda a chamar a atenção das autoridades espanholas, que a internam, com a aquiescência da embaixada britânica e dos próprios pais da artista, primeiro num convento e depois numa clínica psiquiátrica no Norte do país, em Santander. Para assegurar que a paciente não causará problemas durante o transporte, dão-lhe doses maciças de luminal e anestesiam-na com uma injecção na espinha dorsal. É neste estado que é confiada ao responsável da clínica, Luis Morales, que por sua vez a atará de pés e mãos e a medicará com Cardiozol, um medicamento que provoca alucinações e que, antes da introdução dos electrochoques na terapia psiquiátrica, era usado para induzir convulsões.

“Os meus pais andavam à minha procura. Quando descobriram que estava em Espanha, que tinha acabado de sair de uma guerra, a embaixada britânica encarregou-se de me internar num hospício”, relembrou a autora e escritora britânica ao mesmo El País.

Depois de se ter recusado durante algum tempo a falar do que sofrera no seu meio ano de internamento, Leonora acabou por deixar o relato da sua experiência em Down Below (1944), um livro agora reeditado para assinalar o seu centenário, e que foi publicado em Portugal com o título Em Baixo (Black Sun, 1990).

Após esses seis meses de internamento – em condições atrozes, se dermos crédito ao seu testemunho –, é entregue aos cuidados de uma enfermeira e dama de companhia, com quem viaja para Lisboa, cumprindo instruções dos seus pais, que pretendem embarcá-la rumo à África do Sul, onde seria novamente internada numa instituição psiquiátrica. Mas a paciente estava mais lúcida do que a sua guardiã esperaria e conseguiu escapulir-se, refugiando-se na embaixada mexicana em Lisboa, onde trabalhava o diplomata e escritor Renato Leduc, que conhecera quando este estava colocado em Paris e frequentava os meios surrealistas.

Quis o fado que viesse a encontrar também em Lisboa o próprio Max Ernst, o amante que perdera um ano antes. Mas foi com Leduc que fugiu para as Américas, acabando por instalar-se na Cidade do México em 1942. E também foi com ele que se casou.

Mas o que aconteceu em Lisboa?

Quando finalmente chegou a Lisboa, em 1941, Leonora Carrington pensava que Max Ernst já estava morto. Nalgumas versões da história, como a que Withney Chadwick recapitula em Women Artists and the Surrealist Movement, os dois reencontram-se num mercado; noutras, o reencontro dá-se sobre a Baixa da cidade, no topo do Elevador de Santa Justa. Leonora tê-lo-á abraçado para se certificar de que estava mesmo vivo.

Max Ernst chegara a Lisboa acompanhado da coleccionadora de arte americana Peggy Guggenheim, que o tinha ajudado a libertar-se do campo alemão em que o haviam encerrado. Estavam juntos, Ernst e Guggenheim. Não se sabe se o pintor terá confessado que tinha companhia. Nem se sabe se ela lhe terá dito que fora internada como louca apenas porque queria um passaporte para resgatá-lo da prisão.

O que disseram um ao outro ficou em segredo. O que é certo é que voltaram a separar-se. Se formos muito românticos, acreditemos que a despedida aconteceu com os dois a olharem Lisboa desde o topo do Elevador de Santa Justa; ou entre os corredores do mercado. Ele partiu de avião na companhia de Peggy Guggenheim, que viajava ainda com o ex-marido e os filhos. Ela partiu com Leduc num barco que levava, por coincidência, alguns dos quadros de Ernst para a América.

O casamento com Leduc, 20 anos mais velho do que Leonora Carrington, terá sido a solução que ambos encontraram para retirar a artista da tutela dos pais, evitando um novo internamento e permitindo-lhe deixar Lisboa enquanto esposa de um diplomata.

Quando voltou a ver Max Ernst em Nova Iorque, foi já como mulher de Leduc. E os encontros com o ex-amante passaram a ser hábito. O marido da artista era amigo de Picasso, com quem passava horas em Nova Iorque a discutir tauromaquia, e às conversas juntava-se o agora esposo de Peggy Guggenheim, Max Ernst.

Em segredo ficou também o que Leonora sentiu de cada vez que o encontrou nestas tertúlias em Nova Iorque, entre 1941 e 1942, antes de se fixar definitivamente na Cidade do México. A artista nunca respondeu a perguntas sobre a sua vida amorosa anterior a 1945. Dos sentimentos de Max Ernst sabemos mais, a partir da autobiografia do seu filho Jimmy Ernst: "Num minuto ele era o homem que eu recordava de Paris – vivo, brilhante, espirituoso, e em paz – e de repente via no seu rosto a expressão de quem acorda de um pesadelo. Cada dia em que ele a encontrava, e isso acontecia muitas vezes, acabava assim." Mas a história nunca foi contada na primeira pessoa.

Leonora Carrington acabaria por divorciar-se de Renato Leduc e por voltar a casar, desta vez com Emeric Weisz, fotografo húngaro amigo de Breton, que tinha chegado ao México, juntamente com outros refugiados da Segunda Guerra Mundial, num barco português saído de Casablanca.

“Foi então que conheci Octavio Paz, Diego Rivera, Frida Kahlo e José Clemente Orozco. Na verdade, o Orozco e o Rivera não me interessavam minimamente, por serem muralistas políticos”, recordaria a artista ao El País.

Da pintura para a escrita

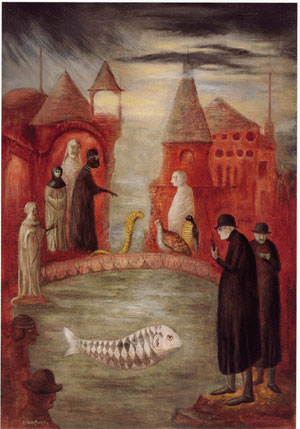

Filha rebelde de um magnata do têxtil, Leonora Carrington tinha sido expulsa de vários colégios antes de começar a estudar pintura em Florença e em Londres, com cerca de 16 anos. As suas pinturas de figuras estruturadas e complexas ilustravam a sua própria vida. No universo pictórico e literário que construiu ao longo da vida, mostrava um mundo original, onde as fronteiras entre o humano e o desumano, a fantasia e a realidade, a morte e a vida se dissolviam. Entre as suas obras destacam-se La giganta, Quería ser pájaro, Laberinto, El despertar, Y entonces vi a la hija del Minotauro e El juglar.

A par da pintura, Carrington tinha um gosto especial pela escrita, e foi por aconselhamento médico que voltou a escrever, já no México: Pierre Maville deu-lhe a solução para se libertar das inquietações do passado. Ainda não tinha 30 anos quando começou a entregar-se à ficção, reunindo-a mais tarde em The Complete Stories of Leonora Carrington, histórias que falavam sobre si.

The Debutant, uma das histórias compiladas nesse volume, dava conta das suas reinvidicações contra a família, que acusava de a ter tratado como um objecto, ao prometer a sua virgindade, o corpo que era seu. Os pais de Carrington queriam que se casasse com um membro da realeza britânica, e por isso a artista debutou aos 17 anos na corte de Jorge V. O conto acompanha uma hiena, a personificação de uma menina debutante que, tal como Leonora, não queria ser entregue a outros.

A mulher que fugiu de casa e andou por vários países para ser fiel a si mesma, que foi símbolo da vanguarda no México, preferiu nos últimos anos discrição e privacidade, mas não a teve. A sua vida agitada, com muitas aventuras pelo meio, valeu à escritora Elena Poniatowska, sua amiga durante mais de 50 anos, o prémio Biblioteca Breve 2011, com a biografia Leonora.

A rainha Isabel II condecorou-a com a Ordem do Império Britânico em 2005. O seu mérito foi e ainda hoje é reconhecido. Mas afinal quem foi Leonora Carrington? Na já referida entrevista ao El País, a própria respondia: “[Foi] uma pessoa como qualquer outra, que descobriu na vida o que podia. Ou talvez alguém que tenha sobrevivido com muito 'cabrón trabajo', como se diz no México. É por isso que eu não gosto que me chamem de musa”, concluía.

Leonora Carrington morreu a 25 de Maio de 2011 na Cidade do México, com 93 anos.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

Sem comentários:

Enviar um comentário