Em 1918, o país emocionou‑se com a história de Maria Adelaide. Aos 48 anos, a filha do fundador do «Diário de Notícias» decidiu abandonar uma vida de privilégio para se entregar a um romance com o antigo motorista, 22 anos mais novo. Internada compulsivamente pela família num manicómio, sempre negou estar louca e usou os jornais para contar a sua versão. O seu único delito, dizia, foi amar. Um século depois, a história de Maria Adelaide vai ser reeditada.

«Desapareceu uma senhora de mais de 40 anos, de estatura não alta. Usava vestido castanho‑escuro, casaco preto, de abafo, romeira e peles, canotier de veludo preto, sem enfeites, e sapatos de verniz abotinados.»

Esta notícia apareceu durante uma semana seguida na primeira página do Diário de Notícias. Nunca identificava o nome da mulher, mas prometia recompensa a quem tivesse informações sobre o caso. E foi publicada há uma centena de anos, em novembro de 1918. No dia 13, Maria Adelaide Coelho da Cunha fugiu de casa e com isso desencadeou um processo que haveria de dividir a sociedade portuguesa.

«Mesmo que tenha passado um século, esta história fala de violência doméstica e de machismo, de corrupção e de bullying, de liberdade de expressão e de como o jornalismo pode dar voz às injustiças e de travar os abusos», diz Manuela Gonzaga.

Esta não é a primeira vez que a saga de Maria Adelaide é contada. Foi retratada inúmeras vezes na comunicação social e, em 2009, a jornalista e historiadora Manuela Gonzaga publicou uma investigação de grande detalhe sobre o tema no livro Doida Não e Não!, que nesta semana é reeditado pela Bertrand.

E isso é uma boa desculpa para recuperar esta história. Porque, como diz agora a autora, «mesmo que tenha passado um século, ela fala de violência doméstica e de machismo, de corrupção e de bullying, de liberdade de expressão e de como só o jornalismo, apesar de todos os seus defeitos, é capaz de dar voz às injustiças e de travar os abusos».

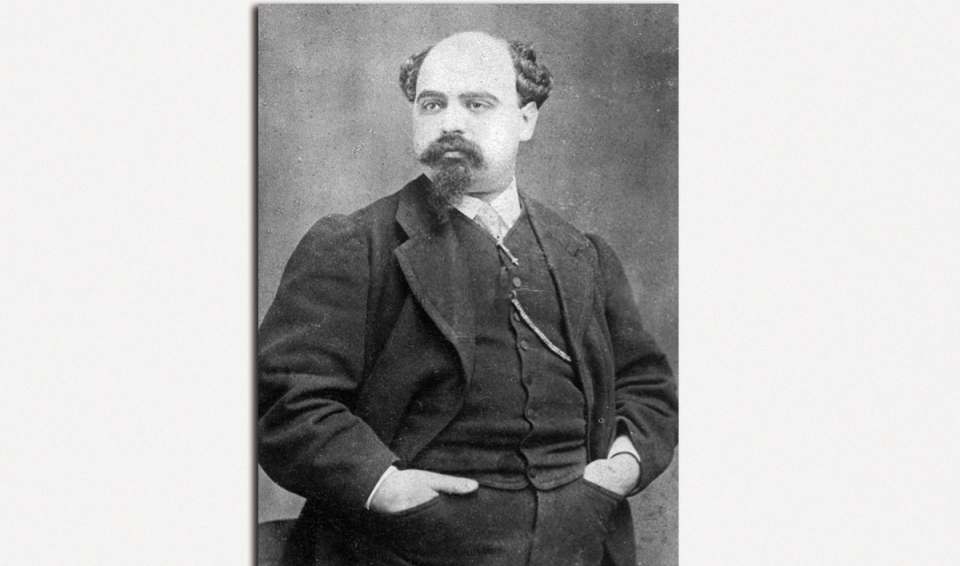

Maria Adelaide era uma mulher viajada, rica e extremamente letrada. Filha de Eduardo Coelho, fundador do DN, tornara‑se uma figura incontornável da alta sociedade do início do século depois de casar com Alfredo da Cunha, um poeta e ensaísta que herdara por dote a administração e a direção do jornal.

A casa onde viviam, o faustoso Palácio de São Vicente, na Graça, era palco dos melhores saraus da capital e frequentada por toda a elite da época. Raul Brandão definiria assim Maria Adelaide, no primeiro volume das suas Memórias: «Ela era a grande organizadora das festas dramáticas de uma grande riqueza de apresentação e mise‑en‑scène. Além de possuir dotes extraordinários de declamadora, o que a faziam ilustrar muitos dos serões dizendo poemas.»

«Entre Maria Adelaide e o motorista do marido nasceu, diria mais tarde a mulher, «uma paixão furiosa». Aos poucos foi abandonando as suas tarefas de senhora de alta-sociedade, deixou de receber quem quer que fosse, e mergulhou numa profunda apatia, sobretudo depois de o marido despedir o motorista no final de 1917.

Em 1917, Alfredo da Cunha contratou para motorista pessoal da família um rapaz de Santa Comba Dão, alto e bem-parecido, chamado Manuel Claro. Tinha 25 anos, era um ano mais novo do que o filho do casal, José Coelho da Cunha. A sua missão principal era transportar o diretor do DN entre casa e o jornal, onde permanecia até altas horas da noite. De dia ficava normalmente ao serviço de Maria Adelaide, que tinha uma vida social ativa. A I República trouxera violência para as ruas e uma mulher da sua condição não se podia movimentar sozinha pela capital.

Entre ambos nasceu, diria mais tarde a mulher, «uma paixão furiosa». Aos poucos foi abandonando as suas tarefas de senhora de alta-sociedade, deixou de receber quem quer que fosse, e mergulhou numa profunda apatia, sobretudo depois de o marido despedir o motorista no final de 1917. Mas os dois continuaram a corresponder‑se.

E então chega o dia 13 de novembro, o dia em que Maria Adelaide Coelho da Cunha saiu de casa para nunca mais voltar. Vestida modestamente, sem joias nem bagagem, dirigiu‑se à estação do Rossio e tomou um comboio para Santa Comba Dão. O antigo chauffeur esperava‑a na carruagem da primeira classe. Quando, na manhã seguinte, desembarcaram na Beira Alta, ela decidira mudar de nome para Maria Romana Claro. Era, a partir desse momento, a mulher de Manuel.

Em Lisboa, o marido e o filho inquietavam‑se com o seu desaparecimento e colocaram um anúncio no jornal. A 22 de novembro de 1917 Alfredo da Cunha recebeu uma carta selada com lacre verde e assinada apenas com o nome Adelaide. A mensagem era simples: «Estou viva mas em condições que me considero morta para todos os efeitos e como tal preferível é que me considerem assim.»

Ela própria decidira escrever‑lhe, depois de ler o DN. Vivia então com Manuel num primeiro andar de uma hospedaria em Santa Comba Dão e, como diria mais tarde, ali passou dez dias de absoluta felicidade. Mas foi precisamente por ter escrito a missiva que o marido conseguiu localizá‑la, a partir do carimbo dos correios.

Quando Alfredo da Cunha percebeu que a mulher fugira para uma vida voluntária de pobreza, com um homem de condição inferior e metade da sua idade, fez o diagnóstico: Maria Adelaide só podia ter enlouquecido.

Na noite de 24, a polícia bateu à porta da casa de Maria Romana. Quando o diretor do DN, que a esperava cá fora, percebeu que a mulher fugira para uma vida voluntária de pobreza, com um homem de condição inferior e metade da sua idade, encarregou‑se ele de fazer o diagnóstico: Maria Adelaide só podia ter enlouquecido.

Ela só queria pedir o divórcio. Alfredo da Cunha recusou‑se sequer a dirigir‑lhe palavra e tratou de levá‑la imediatamente para o Porto. No dia 25, contra a sua vontade, foi internada na ala das criminosas do Conde de Ferreira, o principal hospital psiquiátrico da cidade. Passou a primeira semana em total isolamento, sem que lhe administrassem qualquer terapia ou medicação.

Diagnóstico não havia nenhum, nem peritagem médica. Apenas a conclusão a que um dos homens mais poderosos da época tinha chegado – e que o diretor da instituição aceitou sem reservas. A sua falta de arrependimento reforçada de demência.

Ali permaneceu até agosto de 1919. Depois de uma semana de isolamento, e apesar de ser sempre vigiada por uma criada pessoal, conseguiu ter acesso a papel e caneta. Com isso escreveu um diário e algumas cartas que enviava ao amante, através de uma empregada que se havia tornado sua cúmplice.

Por pressão de um muito vexado marido, Manuel foi preso com acusação de rapto e violação. Ela internada e sujeita a um trato cruel e distante, mas nenhum tratamento para a sua aparente loucura.

Manuel não estava em casa quando ela fora levada por Alfredo da Cunha, mas agora ajudava‑a a planear uma fuga. A 2 de fevereiro desse ano, depois do jantar, Maria Adelaide aproveitou o momento em que a sua criada lavava a loiça para fugir pelo pátio. Junto ao muro estava Manuel Claro, que tinha mandado construir uma enorme escada de madeira para resgatar a amada.

Fugiram nessa mesma noite para o Rossão, uma pequena aldeia de Castro Daire. Mas não tardou até Alfredo da Cunha conseguir localizar o casal, depois de Maria Adelaide ter falado com o seu lado da família, que igualmente considerava uma loucura a sua mudança de espírito e o seu «amor furioso».

A 26 de fevereiro voltou a ser levada para o Hospital Conde de Ferreira. Por pressão de um muito vexado marido, Manuel foi preso com acusação de rapto e violação. Ela internada e sujeita a um trato cruel e distante, mas nenhum tratamento para a sua aparente loucura.

Continuava sem diagnóstico, agarrada ao seu diário, com que dormia todas as noites.

Depois disso as coisas desenrolaram‑se rapidamente. Quando o filho, zangado, e a irmã, estupefacta, foram finalmente visitá‑la, anunciaram‑lhe que seria internada numa casa de saúde mental no estrangeiro, provavelmente em Paris.

Depois disso as coisas desenrolaram‑se rapidamente. Quando o filho, zangado, e a irmã, estupefacta, foram finalmente visitá‑la, anunciaram‑lhe que seria internada numa casa de saúde mental no estrangeiro, provavelmente em Paris.

Ela recusou a ideia – sabia que assim que saísse de Portugal não tornaria a ver Manuel. Restava uma solução à família: iniciar um processo judicial que a considerasse louca, incapaz de julgamento próprio e por isso sujeita às vontades do seu tutor, o marido que cada vez mais odiava, Alfredo da Cunha.

Em junho de 1919, três reputados especialistas de Lisboa – Júlio de Matos, Egas Moniz e Sobral Cid – escreveram um relatório em que diagnosticavam uma «loucura lúcida». «Há documentos que provam que foram pagos por Alfredo da Cunha para fazerem aquele diagnóstico», diz Manuela Gonzaga.

«Durante este processo o diretor do DN decidira vender o jornal por uma pequena fortuna, 1500 contos de réis», conta Manuela Gonzaga. «Ora ele não podia fazê‑lo sem autorização da herdeira de Eduardo Coelho, a menos que ela fosse oficialmente louca.»

Foi então que o diretor do hospital convocou pela primeira vez uma junta médica, que Manuela Gonzaga não hesita de chamar «uma farsa». Em junho de 1919, três reputados especialistas de Lisboa – Júlio de Matos, Egas Moniz e Sobral Cid – escreveram um relatório em que diagnosticavam uma «loucura lúcida».

Não havia sinais aparentes de qualquer demência, mas um comportamento moral impróprio e um historial familiar de depressões que apontavam as evidências: aquela mulher, «que tudo abandonara para fugir com um criado», não estava na posse das suas faculdades. «Mas há documentos que provam que eles foram pagos pelo bolso de Alfredo da Cunha para fazerem aquele diagnóstico», vaticina a autora. «Essa era aliás uma prática comum em Júlio de Matos, que já o tinha feito, comprovadamente, outras vezes.»

Agora que estava oficialmente interdita, não restava a Maria Adelaide outra solução que não fosse o internamento fora de Portugal. O que ela não sabia é que, a partir da sua prisão no Aljube, Manuel Claro tinha contratado um advogado de Lisboa, Bernardo Lucas, que conseguiu perceber toda a ilegalidade que envolvia o internamento compulsivo da mulher no Conde de Ferreira.

No dia 9 de agosto de 1919 dirigiu‑se ao hospital acompanhado pelo governador civil do Porto. Traziam ordens do Ministério do Interior para que libertassem a senhora dona Maria Adelaide. Ela, afinal, tinha estado ali meses a fio, sem diagnóstico e contra a sua vontade. O diretor da instituição não teve outro remédio senão deixá‑la ir. Ao fim de nove meses, estava livre.

Nos quatro anos seguintes viveria escondida do mundo em casa de uma família da alta-burguesia do Porto, amigos de Bernardo Lucas que se solidarizaram com a sua saga. «A sociedade nortenha é extremamente matriarcal e Maria Adelaide conseguiu angariar a simpatia de algumas mulheres da elite. Porque ela era a vítima do abuso de um homem orgulhoso, ainda para mais um lisboeta. Por mais que ele se tentasse vingar, agora ela tinha alguma proteção. E tinha o seu advogado a dar voz às injustiças de que tinha sido alvo.»

Para se proteger da fúria de Alfredo da Cunha, e para defender a honra de Manuel Claro, que ainda estava preso, Maria Adelaid publicou partes do diário do seu internamento num livro a que chamou Doida Não! – e que foi editado em 1920. E foi então que rebentou o escândalo. A obra expunha toda a humilhação a que fora sujeita «pelo simples crime de amar».

A Capital, jornal concorrente do DN, faz então uma investigação no Hospital Conde de Ferreira e descobre várias mulheres que foram internadas não por estarem loucas mas por castigo das famílias.

O ainda marido não tardou a responder com outro livro, divulgado amplamente no Diário de Notícias, com o título Infelizmente Louca! Ali esgrimia as suas razões e injuriava a mulher. A sociedade da época dividiu‑se. As figuras da alta-burguesia, que antes frequentavam as festas no Palácio de São Vicente, apoiavam o marido abandonado. Mas, para a maioria da população, aquele era um caso de amor total e luta de poder. Entre fortes e fracos, os mais pobres escolheram os fracos. E esses eram Manuel e Adelaide.

Em agosto de 1920, um novo jornal que tinha aparecido na década anterior para concorrer com o Diário de Notícias, chamado A Capital, começa a publicar na primeira página crónicas assinadas por Maria Adelaide, em que ela, com a ajuda do seu advogado, conta os pormenores do seu internamento e toda a ilegalidade que rodeou o processo.

O jornal faz uma investigação no Hospital Conde de Ferreira e descobre várias mulheres que foram internadas não por estarem loucas mas por castigo das famílias. O assunto é levado ao Parlamento e a lei muda. Mas faltava libertar Manuel.

A 28 de janeiro de 1922 Manuel foi finalmente libertado. As custas judiciais tinham sido pagas pelo sindicato dos motoristas, que se tinham solidarizado com os relatos de Maria Adelaide. Quatro anos depois, os dois estavam finalmente juntos.

Alfredo da Cunha vai respondendo com algumas aclarações no DN, onde ainda gozava de influência, mas a voz da antiga mulher tornava‑se de dia para dia mais forte, pelo menos no debate público. Todas as atenções de Maria Adelaide estavam agora focadas na libertação do amante, que tinha acusação mas nunca iria a julgamento.

A 28 de janeiro de 1922 foi finalmente libertado. As custas judiciais tinham sido pagas pelo sindicato dos motoristas, que se tinham solidarizado com os relatos de Maria Adelaide. Quatro anos depois, os dois estavam finalmente juntos. E agora, graças à imprensa, tinha‑se formado uma opinião pública demasiado forte para que Alfredo Cunha pudesse intervir.

O sindicato arranjou um táxi a Manuel Claro, ele assentou praça no Porto e ali viveu até ao fim da sua vida. Quanto a Maria Adelaide, fazia trabalhos de costura em casa e viveu ao lado do amante até à sua morte, em 1954. Uma década antes, em 1944, depois da morte do marido, reconciliou‑se com o filho e a sua interdição foi finalmente levantada. A história guardá‑la‑ia sana. Doida não. E não.

Sem comentários:

Enviar um comentário